【海勇老师自驱力】海勇老师:“你被‘正常’绑架了!!!”

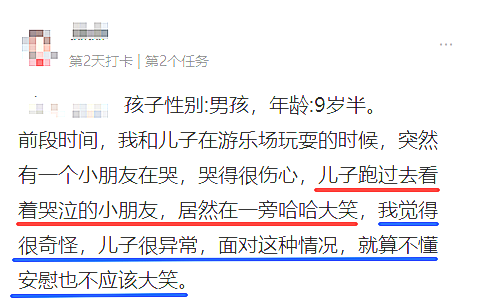

学员提问(节选)

1、简述事实

前段时间,我和儿子(9岁半)在游乐场玩耍的时候,突然有一个小朋友在哭,哭得很伤心,儿子跑过去看着哭泣的小朋友,居然在一旁哈哈大笑,我觉得很奇怪,儿子很异常,面对这种情况,就算不懂安慰也不应该大笑。

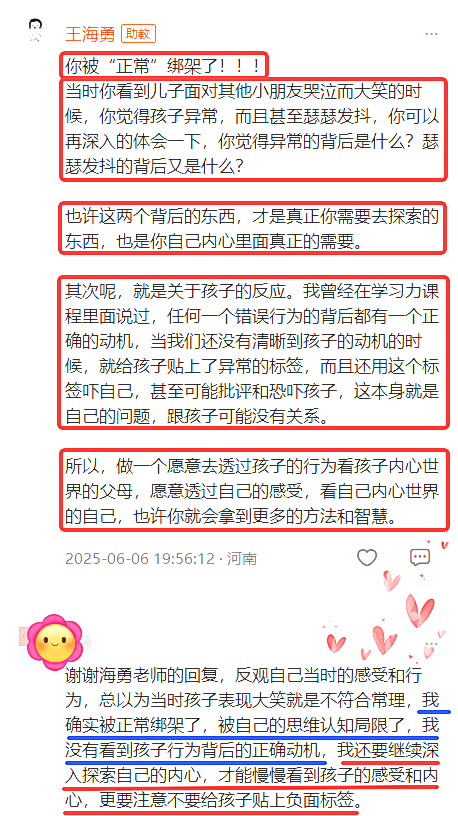

讲师回复

你被“正常”绑架了!!!

当时你看到儿子面对其他小朋友哭泣而大笑的时候,你觉得孩子异常,而且甚至瑟瑟发抖,你可以再深入的体会一下,你觉得异常的背后是什么?瑟瑟发抖的背后又是什么?

情绪都是个人的,都跟别人没有本质的关系,只是由他人引发,却是为了让自己看见。看见了就拿到了信号,看不见或者不愿意看见就会以更大的力量回应出去,当然也会收到更大的情绪回应。

——王海勇

也许这两个背后的东西,才是真正你需要去探索的东西,也是你自己内心里面真正的需要。

情绪都是自己的,有情绪的时候学着回到自己。对自己看到的越深越多,就会越增加对自己的稳定感和力量感的部分。

——王海勇

其次呢,就是关于孩子的反应。我曾经在学习力课程里面说过,任何一个错误行为的背后都有一个正确的动机。

当我们还没有清晰到孩子的动机的时候,就给孩子贴上了异常的标签,而且还用这个标签吓自己,甚至可能批评和恐吓孩子,这本身就是自己的问题,跟孩子可能没有关系。

当你开始疑虑并开始各种推理和演绎的时候,就已经开始越界了。孩子需要的不是贴各种问题的标签,而是能够贴着孩子的感受和想法往前走的父母。

——王海勇

所以,做一个愿意去透过孩子的行为看孩子内心世界的父母,愿意透过自己的感受,看自己内心世界的自己,也许你就会拿到更多的方法和智慧。

当一件事情发生的时候,能够清晰的感受到孩子的需求,能够清晰的看见自己的需求,并且能够带着各自的需求,在共同需求的这个点上相遇,就是最好的沟通了。

——王海勇

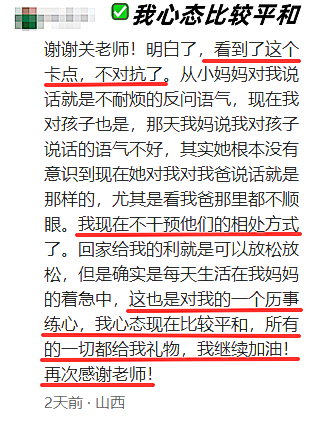

学员回复

谢谢海勇老师的回复,反观自己当时的感受和行为,总以为当时孩子表现大笑就是不符合常理。

我确实被正常绑架了,被自己的思维认知局限了,我没有看到孩子行为背后的正确动机。

我还要继续深入探索自己的内心,才能慢慢看到孩子的感受和内心,更要注意不要给孩子贴上负面标签。

小编笔记

海勇老师在此次答疑中主要为我们点拨了成长自己的三条路径:第一条是向内省察;第二条是谨慎评价;第三条是向外了解。

向内省察

外界的“刺激”引发了我们的情绪反应,情绪是我们自身的,我们要对自己的情绪负责,我们要借助情绪这个“信使”,回归自身,向内省察。

举例说明

比如,我付出了努力却遭到了对方的否定,我会产生不被理解、委屈等情绪,产生这些情绪可能是我自身的安全感、价值感不足,解决之道是继续修炼自己,提升自己,借助他人的点拨找到可取之处。

反之,如果我们把注意力放到对方身上,去改变对方,不但无法让自己成长,反而会陷入与对方纠缠的停滞甚至倒退状态,导致问题的持续扩大……

习惯性的看到自己、他人或环境的不好,可能是自我匮乏的一种表现,比如经常会将对自己的不满投射为对他人的不满。如果想在这一点做一些功课,那么就要从自己的身上不断的找优点,找优势,并不断的认同自己,肯定自己,让自己带着满足饱满去看待他人和环境,也就是爱满自溢!

——王海勇

谨慎评价

海勇老师曾说:“评价即屏障;警惕对他人的评价,因为评价本身锁定的不是对方,锁定的是你对对方的认知。”也即,评价打开的并非是他人的心门,而是我们自身认知迷宫的大门。

评价是主观滤镜而非客观事实

表面上是在客观描述对方,但实际上,我们描述的是经过自身主观加工后的“感知”。

评价会转嫁矛盾限制自我觉察

过度聚焦于评价他人,会让我们失去通过评价这面“镜子”来反观自身、认识自己信念模式、情绪反应和潜在需求的机会。

评价会固化认知强化认知偏差

后续只关注那些符合这个标签的信息,而忽略或曲解那些不符合的信息,让我们离客观现实越来越远。

引发人际冲突阻碍真实关系

盲目的评价极易伤害他人,引发防御和对抗,破坏信任和连接,使关系停留在“标签”层面。

向外了解

放下“我知道他是怎样的人”的假设,用更客观、中性的语言描述观察到的行为,带着好奇去了解对方行为背后的原因、情境、感受和想法,从对方那儿获取更多的信息,也就增进了彼此的理解,拉近了彼此的关系。

带着完整性去接纳,带着好奇心去共情!

——王海勇

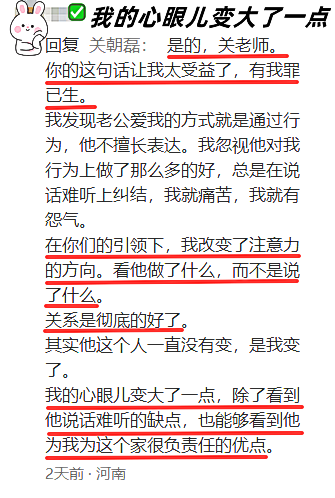

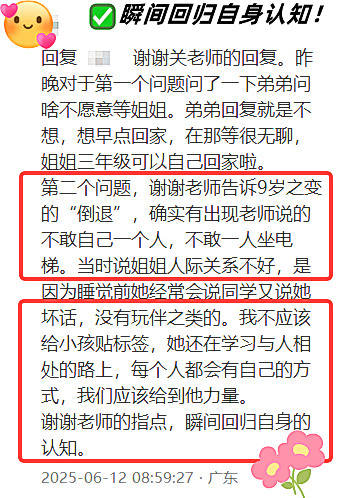

学员提问

老师答疑

关于自驱力答疑,学员这样说