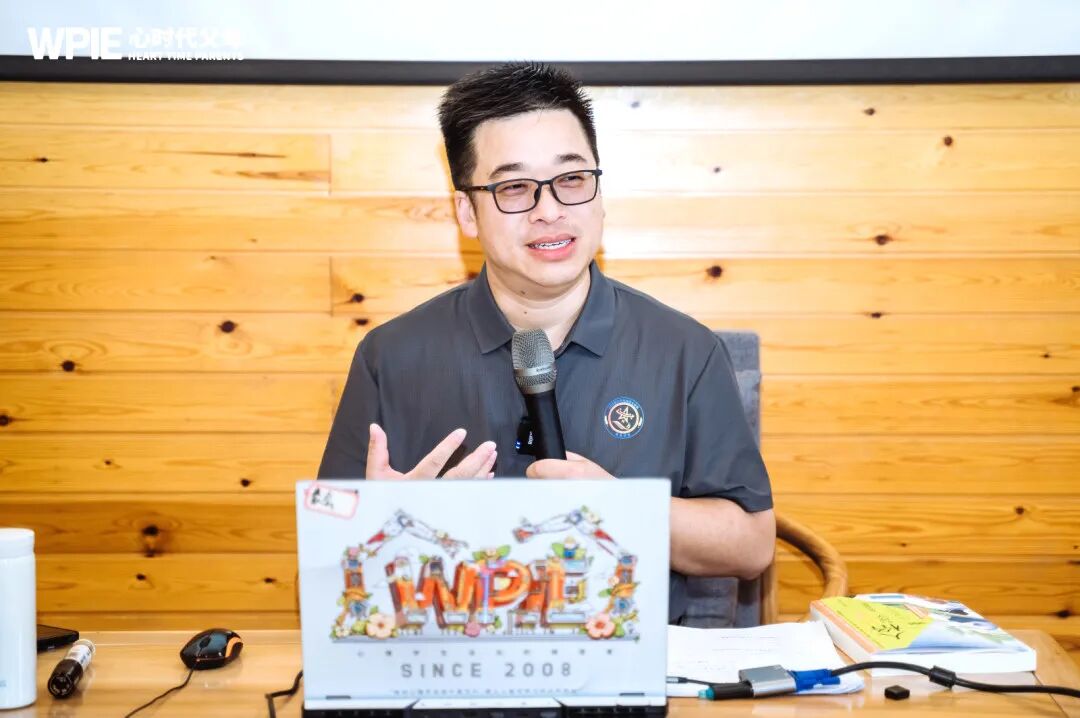

【海勇老师专业课】为什么做了那么多,却依然感觉自己毫无价值?

作者:爱与心同行

时间:2025年10月17日

前言

想要培养什么样的人,就要去创造什么样的环境——这是我在学习“斯金纳的激进行为主义理论”后最深的感触。

在海勇老师的《青少年心理学专业课》里,有同学提到:“现在的孩子自我价值感很低,却又天马行空、思维飘忽。”

“不仅孩子如此,成人也一样。明明在自己的领域努力付出,却也会认为自己毫无价值。”

海勇老师把“价值”分为“存在性价值”和“创造性价值”。

现在的人普遍重视“创造性价值”,而忽略了“存在性价值”,这正是很多人价值感缺失的根源。

你的存在,自带光芒

为“存在本身”正名

论孩子的“本体价值”

比如,一个十几岁的孩子总觉得自己什么都不好——对发型不满意,对长相看不上,对成绩也瞧不起......

他数学不错,却纠结于写大题时没思路;他乒乓球打得好,你对他竖起大拇指,他却回一句“也就那样吧”;他会做菜,大家吃得香,他却觉得这是黑暗料理......

论成人的“本体价值”

比如,一个家庭主妇哪怕包揽了所有家务,却仍觉得自己没有价值。

当丈夫指责她“没挣一分钱还只会乱花钱”时,她就陷入自责、内疚和委屈——这也是价值感低的表现。

而敢于说出“我虽然没挣钱,但能让你回来就有干净整洁的家,能让你不用操心孩子,能让你无后顾之忧在外打拼”的人,才是真正既有价值、又有价值感的人。

即活在自我主体的确认里,而非迷失在他人入侵的语言里。所以,“存在”本身就是意义!

人们常说:“家有一老,如有一宝。”家里的老人也许生活不能自理,却能让这个家稳如磐石,让孩子感到安心,让孙辈拥有温暖的怀抱。

当一个孩子降临,无论他是家族的期望还是生命的惊喜,他的到来,就为家庭的结构添上新的一笔,注入全新的活力。

不要把孩子的价值功利化

消失的价值与被量化的童年

明明每个人的存在本身就有价值,可为什么那么多孩子仍在呼喊“我什么用也没有!”“我究竟为什么活着?”

这种低价值感从何而来?往往源于家庭、学校与社会中无处不在的功利性。

如今在许多家庭中,孩子常常不被视为完整的“人”,而是被当作一台需要高效运转的“机器”。

“作业写完了没?成绩上去了没?这题为啥又做错?......”然而,是人就会想偷懒,是人就难免犯错,更何况是孩子?

在学校教育中,维度被压缩得只剩下听话、考试、排名与整齐划一。

教育退化为机械训练——只教遵守纪律、填充知识,任何“出格”都可能被视作异类。这无疑是一种只有“教”,没有“育”的教育。

而“教书育人”,本是我们对教育最朴素的渴求。

我们看看现在的孩子——在校坐满一天,课间不准下楼,课后不能奔跑,放学走进托管,晚上继续伏案疾书。

这不像在培养人,更像在设定并执行一套固定程序。

孩子缺乏自主性的一个原因在于孩子生活的体验被剥夺。

——王海勇

近期引发争议的张雪峰,其观点之所以受到追捧又引发封杀,并非他说错了什么事实,而是他完全依据“功利准则”来划分专业。

哪些赚钱、哪些好就业、哪些已落伍......这套逻辑之所以有市场,正是因为它精准呼应了许多家长用以评判成功的功利标准。

“好好读书—考好大学—找好工作”,这一流程当然是人生合理的追求。但问题在于,我们绝不能把孩子自身的价值,等同于这套外部评价的刻度。

孩子们正是在这样层层包裹的功利教育中,逐渐迷失了对自己价值的感知。

教育的根基

“三动”养出价值感

我想说的是,如果您的孩子还未满12岁,请务必多“使唤”他,这正是他建立价值感的黄金期。

根据“埃里克森的心理社会发展理论”来说,儿童在3—6岁处于主动发展阶段,他们想象自己正在扮演成年人的角色。

因为扮演成年人的角色对孩子而言是一种愉快的情绪体验。

孩子帮父母做事便是通过向外探索强胜任感、价值感的一种方式。

如果这一阶段被父母很好的培养与支持,那么就会增强孩子的主动性;如果家长不懂得这一阶段孩子的养育“按钮”,就会加剧孩子的内疚感。

我们寻求做清醒的父母,立足于本质去教育孩子,尊重一个生命个体存在的同时对他实施教育。

——王海勇

若错过了孩子“主动性发展、整合自我角色统一”的关键期,再想依靠家庭力量唤回孩子的现实感,将会变得非常困难。

为此,海勇老师建议:可以通过“三动”有效的唤回孩子的现实感。

活动

在婴幼儿时期,父母应该鼓励孩子自由探索世界。当好奇心萌发时,不要去束缚他。

让他的四肢接触大地,尽情地爬、摸、尝,让灵魂与身体在感知中慢慢融合。

玩也是孩子学习的一种方式。

——王海勇

到了上学阶段,也不必拘束他必须正襟危坐。

孩子手中把玩的橡皮,转动的笔,甚至偶尔的挠头与抠脚,这些看似无关的小动作,恰恰是他在用自己的方式与自我保持联结。

运动

运动的好处毋庸置疑,对成长中的孩子而言更是至关重要。它不仅能锻炼身体,更能帮助孩子学会掌控自己的身体。

正如那些伟大的足球运动员,他们早在童年时期就已将球感融入本能,达到人球合一的境界——这既是掌控身体,也是驾驭运动。

此外,运动中荷尔蒙的释放能带来酣畅淋漓的快感,使之成为情绪宣泄的最佳出口。

劳动

我们这一代人心理问题相对较少,很大程度上要归功于早年经历的劳动。

劳动不仅锻炼了体魄,更磨砺了心智,提升了价值感。无论是扫地、洗碗,还是采购、修理,只要孩子力所能及,就应当让他参与。

每一次劳动都是一次心力的锤炼,孩子内心力量的储备,正取决于成长过程中劳动实践的积累。

这“三动”教育,正是让孩子回归为完整“人”的关键。

建议家长们有意识地带动、积极鼓励并创造条件推动孩子参与,他们将从中收获坚实的自我价值感。